Com mente assassina, Green Day lança ‘Bang Bang’

De acordo com o site Gun Violence Archive, dedicado a rastrear, elencar e analisar casos de violência envolvendo armas de fogo nos Estados Unidos, o país teve, só em 2016, 232 tiroteios em massa (considerando eventos com quatro pessoas ou mais baleadas no mesmo local e hora, sem incluir o atirador). É mais do que um tiroteio por dia (até agora, tivemos 222 dias em 2016). É o suficiente pra fazer qualquer cidadão americano pensar. Especialmente Billy Joel Armstrong, vocalista do Green Day, banda que lançou nesta quinta-feira o single “Bang-Bang”, o primeiro do álbum Revolution Radio, que sai em outubro.

Trata-se de uma música com a cara do Green Day: veloz, pesada, no estilo punk-pop que consagrou a banda e com grande crítica social. A faixa abre com recortes de anúncios jornalísticos abordando tiroteios em massa. Desde o primeiro verso, Billy Joel tenta entrar na mente de um atirador pra entender o que se passa. “É (uma música) sobre a cultura do tiroteio de massa que acontece na América misturado com o narcisismo das mídias sociais”, explicou, em entrevista à Rolling Stone.

Com o refrão “bang bang, give me fame”, a banda contesta a motivação delirante dos responsáveis pelos diversos atentados nos Estados Unidos, bem como a atenção que a mídia dá e o grande circo que acaba montado toda vez que uma tragédia dessa ocorre. É uma música muito interessante, que cria altas expectativas para o 12° álbum do Green Day – faz lembrar o excelente American Idiot (2004), no qual a banda contesta desde o governo Bush, a participação em guerras no Oriente Médio e até sociedade americana.

Se esse for o foco das letras de Billy Joel Armstrong desta vez, material não vai faltar. Em 2016, atentados como o que vitimou 50 pessoas em uma boate gay em Orlando já levaram 8609 vidas americanas, além de deixar 17995 feridos. Destes, 393 eram crianças (mortas ou feridas). Acidentes envolvendo armas de fogo já chegam a 1347. Em época de Donald Trump, eleições, discussões sobre a segunda emeda da constituição e controle de armas, seria bom ter uma banda do calibre e profundidade do Green Day para opinar.

Ah, que sentimento maravilhoso. Melancolia e profunda tristeza travestidos de sorrisos breves diante de tantas lembranças. Aquela capa de CD, aquele show na grade, aquele ingresso guardado, versos, refrões e solos. Tudo daquela época em que a banda era tão boa. Pode parecer ruim, mas manter esse sentimento vivo é como manter viva também a banda à qual você tanto se apegou. É uma espécie de legado. O ciclo dela terminou, mas foi bom enquanto durou. Acontece. Só não dá pra chafurdar nesse tipo de situação. Chega de drama.

Ah, que sentimento maravilhoso. Melancolia e profunda tristeza travestidos de sorrisos breves diante de tantas lembranças. Aquela capa de CD, aquele show na grade, aquele ingresso guardado, versos, refrões e solos. Tudo daquela época em que a banda era tão boa. Pode parecer ruim, mas manter esse sentimento vivo é como manter viva também a banda à qual você tanto se apegou. É uma espécie de legado. O ciclo dela terminou, mas foi bom enquanto durou. Acontece. Só não dá pra chafurdar nesse tipo de situação. Chega de drama. Ok, sua banda não acabou, mas não é mais a mesma. Por que, então, não ter um pouco de paciência? Ouvir melhor aquele último álbum e tentar entender o novo conceito, as ideias por trás das mudanças. Ficar atento a entrevistas que possam dar uma luz sobre o que diabos aconteceu com eles. Dar um tempo àquele novo membro para que se adapte à banda e ver se ele consegue se encaixar. Tudo toma tempo.

Ok, sua banda não acabou, mas não é mais a mesma. Por que, então, não ter um pouco de paciência? Ouvir melhor aquele último álbum e tentar entender o novo conceito, as ideias por trás das mudanças. Ficar atento a entrevistas que possam dar uma luz sobre o que diabos aconteceu com eles. Dar um tempo àquele novo membro para que se adapte à banda e ver se ele consegue se encaixar. Tudo toma tempo. Sem ressentimentos. Se você prefere o Forfun adolescente, o Iron Maiden com os vocais de Paul Di’Anno ou o Foo Fighters pré-Taylor Hawkins, não é obrigado a acompanhar as fases mais recentes depois das mudanças. Muita gente não conhece o trabalho do Raimundos pós-Rodolfo. Muita gente não reconhece o Queen com Adam Lambert nos vocais. E aí, a relação é cortada – podemos até voltar para o item 1, se isso acontecer.

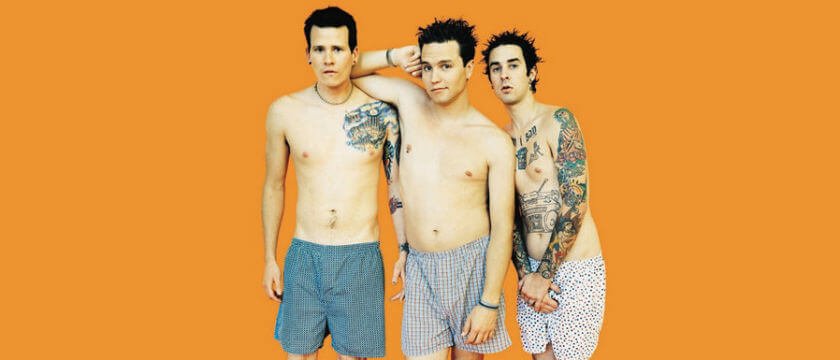

Sem ressentimentos. Se você prefere o Forfun adolescente, o Iron Maiden com os vocais de Paul Di’Anno ou o Foo Fighters pré-Taylor Hawkins, não é obrigado a acompanhar as fases mais recentes depois das mudanças. Muita gente não conhece o trabalho do Raimundos pós-Rodolfo. Muita gente não reconhece o Queen com Adam Lambert nos vocais. E aí, a relação é cortada – podemos até voltar para o item 1, se isso acontecer. Se Tom DeLonge sair mesmo do Blink 182, não vai ser a relação com os fãs, com a história musical ou mesmo financeira que vai fazê-lo mudar de ideia. Alguns fãs vão chorar as mágoas e dizer: “pra mim, o Blink acabou”. Outros, provavelmente aqueles que aceitaram a transição punk veloz e direto para músicas mais melódicas e baladinhas, vão seguir acompanhando, vão ver no que vai dar.

Se Tom DeLonge sair mesmo do Blink 182, não vai ser a relação com os fãs, com a história musical ou mesmo financeira que vai fazê-lo mudar de ideia. Alguns fãs vão chorar as mágoas e dizer: “pra mim, o Blink acabou”. Outros, provavelmente aqueles que aceitaram a transição punk veloz e direto para músicas mais melódicas e baladinhas, vão seguir acompanhando, vão ver no que vai dar.